名作「となりのトトロ」を英語で観よう! 続々編

こんにちは。またまたトロントのヒロコです。![]()

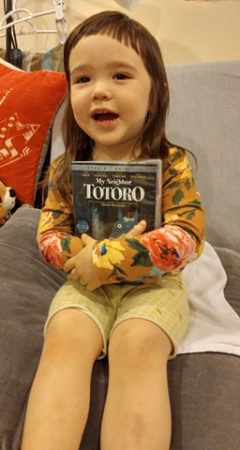

今日もミニボスはお昼を食べた後にトトロを観たいと言ったので

(自分でDVDを持ち出して母に渡してきます)

いつものようにみせていたらいつの間にかお昼寝モードになっていました![]()

最近よくあるパターンです…![]()

さて、今回も「となりのトトロ・My Neighbour Totoro」を観て感じた新たな魅力について

続きを語ってみようと思います。

2、日本の時代背景や昔の生活文化を垣間見ることができて

若い世代へ語り継ぐことができるよい教材となりえる

前回も触れた通り、トトロの映画の舞台となっている時代は1950年代の日本、

さらにその当時の田舎の生活が背景になっていますので、

おそらく都会はもう少し生活面の様子が違っていたと思います。

日本の歴史を改めて調べてみたりすると、

50年代は戦後何もなくなってしまった状態から

一気に成長を遂げて今現在の暮らしの土台のようなものが作り上げられた

とても大事な時代であったことが伺えます。![]()

テレビや洗濯機、冷蔵庫など今では当たり前のものもこの時期初めて登場しましたが、

一般家庭ではとても購入できない値段だったので

まだテレビを持っている家庭はほとんどなかった時代。

トトロの映画でもテレビは出てきませんが、

お父さんが大きなラジオを持っていることは

最初の引っ越しのシーンでわかりますね。![]()

多分、この時この大きなラジオは彼らが持っていた唯一の贅沢品だったと思います。

逆に今の時代「ラジオ」が何かわからない若者のほうが

増えてきているかもしれませんね![]()

また映画に出てくる家には水道はなく、井戸の水を手押しポンプで

汲み取るシステムですが、

これも現在の一般的な若者にとっては

その使い方や仕組みさえよくわからないものだと思います。

この他にも台所と玄関は土間(←この土間というものさえも

今の世代では何かわからない人も多いかも)になっていて、

薪で火を焚いて料理やお風呂沸かしに使うというところ、

あとは電話のシーンなども今の時代だと“重要文化財”として

博物館などで見つかりそうなものばかり。![]()

これらのものも映画でいちいち解説が出てくるわけではありませんが、

ストーリーの流れで自然と何なのかがわかります。

きっとそのうちウチのミニボスもトトロを観ながら

これらの“重要文化財”的なものたちについて気が付いたら知識として身についていた、

という状況になるのかなと思います

(きっとどこかの博物館でみつけたら何かすぐにわかるでしょう…笑)

ミニボスが大人になった頃には更に人々の生活品や生活習慣自体も

全然異なるものになっているでしょうし、

今では想像もつかないものが生活必需品になっているかもしれません。![]()

![]()

それでもきっとまたその時代にミニボスがトトロを彼女の子供たちと観ては

「昔はこんなものを使っていたんだよ。こんな生活をしていたんだよ。![]()

![]() 」

」

と教えてあげたりするのに一番良い教材になるのでは、と思います。

子供たちもトトロだったらきっと興味をもって観てくれそうですよね。

しかもその頃にはミニボスがカナダに住んでいるのか日本に住んでいるのか、

はたまた全く別の国に住んでいるのか(可能性は無限大)わかりませんが、

少なくとも日本人の遺伝子が体の一部にありトトロの映画を

こよなく愛する一人として、昔(厳密にいうと自分の日本人祖父母が子供だった時代)の

日本の生活様式がどのようなものだったかの知識は

トトロの映画を通して語り継げるのではないかな、と思いました。

ちなみにトトロの映画を見ることで歴史的なものを学ぶという要素以外に、

子供たちも家の手伝いをする、近所の人達同士やコミュニティー間で助け合う、

上の子が下の子の面倒を見るといった

当時は当たり前に行われていた道徳的なことを学ぶという意味でも

とてもよい教材になると言えます。![]()

というか、私は個人的にはミニボスにはこの部分を

主に学ばせるのが目的かもしれません(家事ができて驚くほど

しっかりしているサツキはレベルが高いですが、

近所の同級生のカンタも田植えや鶏の世話など家の仕事の手伝いをしていますね)。

ミニボスもいつかはサツキみたいに頼りになる女子に育ってもらえたら有難いなあ…。![]()

続く…